LA STRUTTURA

ALARE:

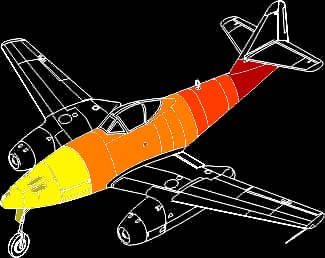

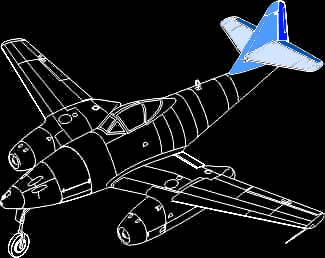

Il

Messerschmitt Me. 262 A-1a era un aviogetto ad ala bassa, con i due reattori

installati in gondole il cui dorso si raccordava con quello dell’ala,

impennaggi cruciformi e carrello triciclo anteriore retrattile.

Il

Messerschmitt Me. 262 A-1a era un aviogetto ad ala bassa, con i due reattori

installati in gondole il cui dorso si raccordava con quello dell’ala,

impennaggi cruciformi e carrello triciclo anteriore retrattile.

L’ala,

con un diedro frontale di 6 gradi e una freccia sul bordo di attacco di 18°32’,

era costituita da due semiali, ciascuna su un robusto longherone a doppio T con

solette in acciaio ed anima in lega leggera, un longheroncino posteriore,

ventuno centine e diversi correntizi di irrigidimento. Le due semiali, collegate

tra loro da piastre bullonate, erano vincolate alla fusoliera mediante quattro

spinotti e due profilati ad L. L’intero bordo di attacco alare era occupato da

un’alula HP automatica in lamiera di acciaio, in tre elementi per semiala, e

quello di uscita dagli ipersostentatori a scorrimento in quattro elementi (con

angolazione massima di 60°) e dagli alettoni Frise (muniti di alette

compensatrici), entrambi completamente metallici.

L’ala,

con un diedro frontale di 6 gradi e una freccia sul bordo di attacco di 18°32’,

era costituita da due semiali, ciascuna su un robusto longherone a doppio T con

solette in acciaio ed anima in lega leggera, un longheroncino posteriore,

ventuno centine e diversi correntizi di irrigidimento. Le due semiali, collegate

tra loro da piastre bullonate, erano vincolate alla fusoliera mediante quattro

spinotti e due profilati ad L. L’intero bordo di attacco alare era occupato da

un’alula HP automatica in lamiera di acciaio, in tre elementi per semiala, e

quello di uscita dagli ipersostentatori a scorrimento in quattro elementi (con

angolazione massima di 60°) e dagli alettoni Frise (muniti di alette

compensatrici), entrambi completamente metallici.

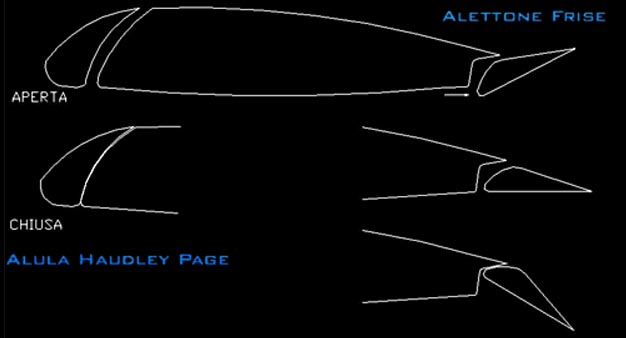

ALETTONE

FRISE:

L’alettone che si

abbassa, provoca un aumento locale del Cp del profilo, quello che si alza ne

genera una diminuzione. Tale incremento, influenzando la resistenza indotta, fa

nascere una assimetria tra le resistenze aerodinamiche delle due semiali, che dà

luogo ad un momento imbardante, che tende a far ruotare il velivolo intorno

all’asse Z, in modo tale che la semiala più portante indietreggi. In volo il

pilota corregge questa rotazione agendo sul timone direzionale. Poiché uno

degli obbiettivi principali della progettazione consiste nella riduzione delle

manovre correttive richieste al pilota, venne introdotto l’alettone Frise, nel

quale la manovra di virata fa sporgere brutalmente dal profilo alare il bordo di

attacco dell’alettone deportante, in modo che si comporti come un vero e

proprio freno aerodinamico compensando il momento imbardante

L’ALULA HAUDLEY

PAGE:

Gli

ipersostentatori si distinguono in due categorie: quelli che agiscono sul bordo

di attacco e quelli che agiscono sul bordo di fuga.

I

primi spostano il distacco della vena ad incidenze più elevate; gli altri

accentuano la curvatura del profilo, aumentando la superficie ed incrementando

quindi la portanza a parità di incidenza geometrica.

Tipico

ipersostentatore del bordo di attacco è l’alula Hadley Page. A parità di

incidenza, con questa aletta è possibile ottenere un Cpmax ad un’incidenza

molto più elevata che non con gli altri tipi di ipersostentatori.

LA FUSOLIERA:

La

fusoliera, a struttura a semiguscio, era a sezione pressoché triangolare, ed

era costituita da quattro elementi principali:

Il muso:

Venne costruito prevalentemente in lamiera di

acciaio, al fine di sopportare i carichi

prodotti dalla gamba anteriore del carrello e dal pesante armamento (quattro

cannoncini MK109 da 30 millimetri, i due inferiori con 85 proiettili, i due superiori

con 100).

Venne costruito prevalentemente in lamiera di

acciaio, al fine di sopportare i carichi

prodotti dalla gamba anteriore del carrello e dal pesante armamento (quattro

cannoncini MK109 da 30 millimetri, i due inferiori con 85 proiettili, i due superiori

con 100).

Il tronco centrale:

La

zona centrale della fusoliera comprendeva il cockpit (abitacolo) dotato di

blindatura di spessore mm 20 con la copertura in plexiglas blindato (da 90mm)

incernierata sul lato destro. La parte anteriore della cabina di spessore mm 50

era riscaldata elettricamente con fili molto sottili, mentre posteriormente vi

era una blindatura completa.

Il tronco posteriore:

Vi

era collocata la radio FuG 16Z o ZY abbinata ad un trasponder Fug 25a.

Il cono posteriore:

Venne

progettato e costruito in maniera solidale con la deriva ed ottenuto interamente

in dural con fasciame conico di rinforzo.

I PIANI DI CODA:

Gli

impennaggi, di ridotto allungamento e marcatamente rastremati, erano costituiti

da uno stabilizzatore a calettamento variabile elettricamente, dalla deriva, dai

due semiequilibratori e dal timone, tutti metallici ad eccezione del bordo

d’attacco della deriva in legno. Le superfici mobili, tutte contrappesate,

erano munite di alette correttrici.

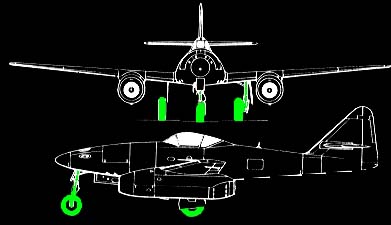

I CARRELLI:

Le

gambe del carrello, munite di ammortizzatori oleopneumatici, avevano ruote da 84

(le posteriori) e da 66 centimetri di diametro (l’anteriore). Il carrello, la

cui gamba anteriore rientrava all’indietro nel muso, e le posteriori di piatto

nell’ala, ruotando verso l’asse del velivolo e con le ruote che si

occultavano nel ventre della fusoliera, era la parte meno soddisfacente

dell’aereo, ed in particolare i cedimenti della gamba anteriore e gli scoppi

del suo pneumatico furono una delle più frequenti cause di incidenti.

Le

gambe del carrello, munite di ammortizzatori oleopneumatici, avevano ruote da 84

(le posteriori) e da 66 centimetri di diametro (l’anteriore). Il carrello, la

cui gamba anteriore rientrava all’indietro nel muso, e le posteriori di piatto

nell’ala, ruotando verso l’asse del velivolo e con le ruote che si

occultavano nel ventre della fusoliera, era la parte meno soddisfacente

dell’aereo, ed in particolare i cedimenti della gamba anteriore e gli scoppi

del suo pneumatico furono una delle più frequenti cause di incidenti.